Image may be NSFW.

Clik here to view.

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救

ったと伝えられる"招き猫"と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備

え。(戦国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした

部隊編のこと)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

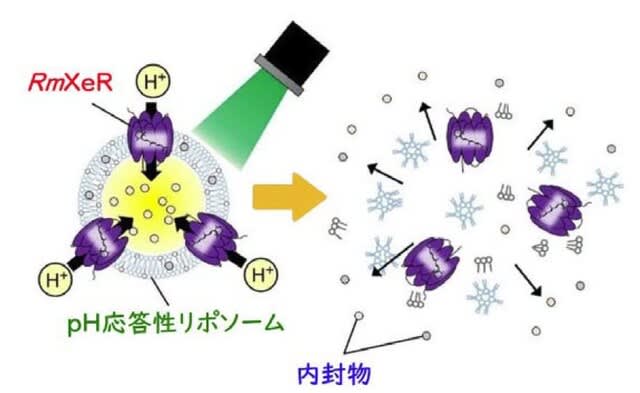

画像:光で壊れるリポソーム 出所:岡山大学

光で壊れるリポソームの開発と応用

薬物送達のジレンマを解決

6月12日、岡山大と北海道大の研究グループは、光受容タンパク質で

あるロドプシンを利用して、緑色の光で壊れるリポソームを開発。

体内への薬物送達では、狙った「時間・場所」に適切な「量」を効

果部位に届けるため、ナノカプセル(リポソーム、ポリマーなど)

が用いられており、ナノカプセルは効果部位以外では壊れず、効果

部位ではその中身を放出するために壊れる必要性があり、「壊れず

に壊れる」という「ジレンマ」を抱えていたが、今回開発した光誘

起崩壊リポソーム(LiDLと命名)は、光がなければ壊れず&光があ

たると壊れる特性をもち光でこのジレンマの解決に成功する。

【概要】

緑色の光で水素イオン(H+)を取り込む光受容タンパク質RmXeRと、

pH によってその構造を変えるpH 応答性リポソームに着目した。こ

の組み合わせにより、(1)緑色の光によりRmXeR が活性化されH+が

リポソーム内に流入➲(2)pH 変化に応答してリポソームの相転

移による破壊➲(3)内封物の放出、がおこることを明らかにし、

光誘起崩壊リポソーム(LiDL)と命名。さらに、このLiDL が、試験

管内だけでなく、ヒト細胞中でも機能することや、内封物も入れ替

え可能であることを示し、薬物送達における有用性を実証。

【展望】

光を用いた効果的な薬物送達による薬効の増大や副作用低減に期待。

※ リポソーム;liposome)は、少なくとも1つの脂質二重層を持つ球

形の小胞

【関連論文】

論文名:Development of light-induced disruptive liposomes (LiDL) as a

photoswichable carrier for intracellular substance delivery 邦題名「光応答

性細胞内物質送達体としての光誘起崩壊リポソーム(LiDL)の開発」

掲載紙: Chemical Communications

D O I: https://doi.org/10.1039/D3CC02056H

Image may be NSFW.

Clik here to view.

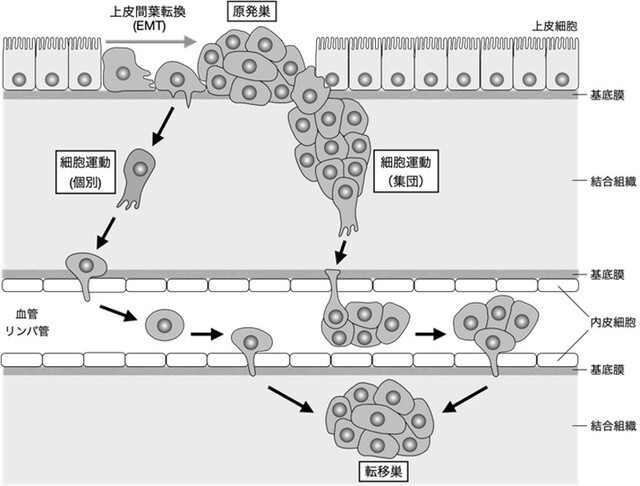

図.がんの浸潤・転移。がん細胞は、がんが最初に発生した部位(

原発巣)から、個別もしくは集団として結合組織内を運動し、血管

やリンパ管を経由して、別の臓器や組織で再び腫瘍(転移巣)を形

成する。

がん細胞の集団運動の制御に関わるPacsin 2の機能を解明

抗がん剤の新たな分子標的や診断バイオマーカー候補に期待

6月12日、岡山大学と熊本大学の研究グループは、がんの浸潤や転移

に関わる細胞の集団運動を制御する分子メカニズムを解明。

【要点】

1.細胞の集団的な運動は、悪性がんの浸潤や転移の効率化に寄与

する。

2.がん細胞の集団運動を制御する新規因子Pacsin 2の機能を解明

した

3.たながん診断マーカーや抗がん剤開発への展開が期待される。

【概要】

悪性度の高いがん細胞は浸潤や転移を起こします。近年の研究で、

悪性のがん細胞の多くが集団として運動し、その運動様式が浸潤や

転移を効率よく起こす要因になっていることが明らかになってきた

が、がん細胞の集団的な運動を制御するメカニズムについてはほと

んど明らかになっていない。本研究では、がん細胞の集団運動を制

御する新たな因子としてPacsin 2を同定した。Pacsin 2は、細胞接着分

子N-カドへリンの細胞膜への局在を制御し、Pacsin 2の機能を阻害す

るとがん細胞同士が接着し、集団運動を行うようになることを明ら

かにした。本研究の成果を足がかりに、がん細胞の集団運動を制御

する分子メカニズムの解明が進めば、より効果的な抗がん剤や、が

んの早期診断に用いる新たなバイオマーカーの開発につながること

が期待されている。

【関連論文】

論文名:Pacsin 2-dependent N-cadherin internalization regulates the migra-

tion behaviour of malignant cancer cells

掲 載 紙:Journal of Cell Science

D O I:https://doi.org/10.1242/jcs.260827

Image may be NSFW.

Clik here to view.

図 移動体通信システムの進化 出典:総務省

次世代移動体通信「6G」①

約10年で次の世代を商用化してきた移動体通信

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップ

を更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022

年7月に発行。過去、日本の移動体通信システムは約10年ごとに新し

い世代の商用化を繰り返してきた。1980年代の第1世代「1G」(アナ

ログ方式、音声伝送のみ、主な用途は自動車電話)、1990年代の第

2世代「2G」(デジタル方式、音声とデータ(パケット)を伝送、主

な用途は個人が持ち運べる小型軽量な端末)、2000年代の第3世代「

3G」(世界共通のデジタル方式、音声とデータを伝送)へと進化。

インターネット接続、電子メール、海外ローミング、高速データ通

信などの機能が加わった第3世代(3G)の2000年代。2010年代に普及

した第4世代(4G)では携帯電話端末が「音声通話機能とデータ通信

機能を備えた超小型コンピュータ」、すなわち「スマートフォン」

へと変革を遂げた。通信機能の主役が音声からデータへと移行し、

ユーザーが主に利用するのは「アプリ」(アプリケーション・ソフ

トウェア)に変化した。インターネット接続の通信速度はダウンロ

ード(下り)で最大1Gビット/秒となり、固定ブロードバンドに追い

付いた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

最近サービスが始まった第5世代(5G)では、過去の技術開発の主体

であった高速化と大容量化に加え、「低遅延」と「多数同時接続」

の2つが新しい特徴として加わっている。第5世代(5G)の次を担う

第6世代(6G)の移動体通信システムでは、2030年代の商用化を目標

として技術仕様や要素技術の開発が進んでいる。「高速・大容量」

「低遅延」「多数同時接続」という5Gの特徴を強化。「高速・大容

量」「低遅延」「多数同時接続」は全て、5Gの10倍の性能を目標と

する。「高速・大容量」すなわちデータ通信速度は100Gビット/秒を

目指す(5Gは10Gビッt/秒)。「低遅延」は遅延時間を5Gの10分の1

にする。「多数同時接続」ではサービス地域の面積(1平方キロメー

トル)当たりで接続可能な端末数を1000万台に増やす(5Gは100万台

)。 機能追加では、「低消費電力」「自立性」「拡張性」「安全

性・信頼性」がある。「低消費電力」では消費電力を現在の100分の

1に下げる。「自立性」では複数の機器が自律的に連携する。「拡張

性」では、あらゆる場所での通信を実現する。「安全性・信頼性」

ではセキュリティの常時確保を目指する。

via EE Times Japan 次世代移動体通信「6G」の概要。