Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

宣公13年~襄公20年 鞌(あん)の戦い / 晋の復覇刻の時代

Image may be NSFW.

Clik here to view.

※ 主君の身がわり

ところで、司馬の韓厥は開戦の前夜、夢を見た。亡父の子興が夢枕に立ち、

「明日は、兵車の左右さて、翌朝、斉の高固は、敢然として晋の陣内に兵車

に乗ってはならん」と告げたのである。そこで韓厥は、自ら御者となって斉

侯を迫った。これを見た邴夏が、斉侯に言った。

「あの御者を狙いなさい、君子ですぞ」だが、斉侯は首を振った。

「いや、君子と知りつつ夫を射掛けるのはいかにも礼にもとる」

と言って韓厥の左乗者を狙い、兵車から射落した。つづいて右乗者を狙い、

これも車中に射倒した。このとき、兵車を失なった晋の大夫綦母張が、韓厥

の兵車に追いすがった。

「たのむ、乗せてくれ」

そして、左乗者の位置につこうとした。韓厥はそれを肘でおしのけた。する

とこんどは、右乗者の位置につこうとする。韓厥はまた肘でおしのけ、自分

のうしろにしか立たせない。そのあと身をかがめて、倒れた右乗者の身体が

落ちないようにした。このわずかの隙を見て、敵の逢丑父は斉侯と位置を入

れかわっておいた。

斉侯の車は、車泉にさしかかったところで、副馬のたづなが木にからまり、

動きがとれなくなった。

ところで逢丑父は前夜、車の中に寝たが、車の下から這いのぼってきた蛇を

うち殺そうとして肘に負傷していた。それを隠して出陣していたので、この

事態になっても、とびおりて兵車を抑すことができない。とうとう韓厥に追

いつかれてしまった。

韓厥は、斉院の馬前に歩みより、たづなを手にとった。そして再拝稽首し、

持参した盃に璧を添え、斉侯に捧げて言った。

「わが主君は、魯・衛救援をわれわれに命じてこう申しました。『目的は両

国を救うことにある。斉の地に深入りしてはならん』と。車を進めるうちに、

不幸にして貴軍に出くわしてしまいました。とはいえ、逃げ隠れするわけに

もまいらず、また、故意に避けるのは、主君の名を恥かしめ、君に対しても

かえって無礼なふるまいかと存じ、あえて 戈を交えさせていだだきました。

失礼の段、お許しを願いたい。この私がお伴いたしますのでおいでいただき

たい」このとき、斉侯になりすました逢丑父は、何食わぬ顔で、華泉の水を

汲んでこい、とかたわらの斉侯に命じた。車をおりだ斉侯は、鄭周父が御を

宛筏が右をつとめる副単にとび乗って、逃げおおせてしまった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ぼくらが旅に出る理由(2015年) ※GAMBA ガンバと仲間たちの主題歌

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view. ● 今夜の一曲

● 今夜の一曲

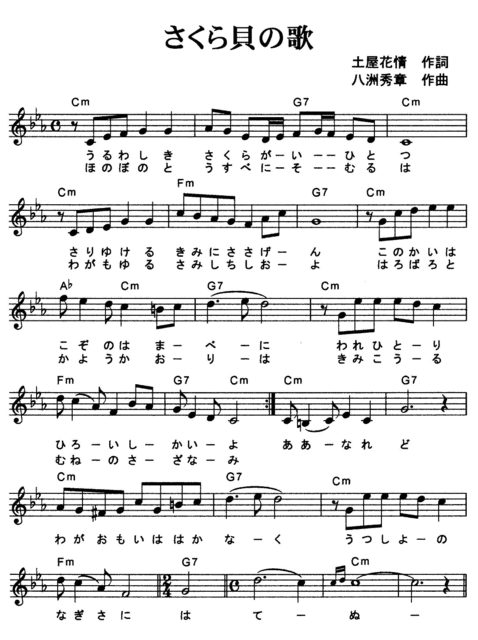

わが恋のごとく悲しやさくら貝 片ひらのみのさみしくありて

鈴木義光

鎌倉・由比ヶ浜の近くに住む鈴木義光という青年が、胸を病んで18歳で亡くなった恋人・横山八重子

を偲んでこの歌を作る。この歌をモチーフにして、彼の友人で、当時逗子町役場の職員だった土屋花

情が作ったのがこの歌詞である。山田耕筰が気に入り編曲して、昭和24年にNHK「ラジオ歌謡」と

して放送、問い合わせや楽譜毬藻の歌がほしいという要望が殺到する。ところで、作曲した鈴木は、

この後、八洲秀章(やしま・ひであき)という筆名で、『山のけむり』『あざみの歌』『チャペルの

鐘』『毬藻の唄』など、抒情歌を数多く作くるが、どれもこれも心に深く残る曲である。

美わしきさくら貝ひとつ

去りゆけるきみに捧げん

この貝は去年(こぞ)の浜辺に

われひとりひろいし貝よ

ほのぼのとうす紅染むるは

わが燃ゆるさみし血潮よ

はろばろと通う香りは

きみ恋うる胸のさざなみ

ああ なれど わが思いははかなく

うつし世の渚に果てぬ

『さくら貝のうた』

唄 賠償美津子

作詞 土屋 花情

作曲 八洲 秀章

ところで、この曲を歌う倍賞千恵子(1941年6月29- )は、日本の女優、歌手、声優。愛称は「チ

コちゃんはお元気らしい。実妹は女優の倍賞美津子。弟は猪木事務所社長の倍賞鉄夫、日産自動車硬

式野球部元監督の倍賞明。夫は作曲家の小六禮次郎。西巣鴨生まれ。東京都北区滝野川に育つ。戦時

中は茨城県に疎開。北区立滝野川第六小学校、北区立紅葉中学校(現:北区立滝野川紅葉中学校)卒業。

父は都電の運転士、母は車掌であったとか。下町の太陽(1962年)をはじめ、さよならはダンスの後

に(1965年)、忘れな草をあなたに(1971年)、オホーツクの船唄(1976年)、世界の約束(2004年)

(ハウルの動く城の主題歌)、さよならの夏(2011年)(コクリコ坂からの主題歌)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』

第45章 何かが起ころうとしている

同時進行させていた二つの絵のうちで、先にできあがったのは『雑木林の中の穴』の方だった。

金曜日の昼過ぎにそれは完成した。絵というのは不思議なもので、完成に近づくにつれてそれは、

独自の意志と観点と発言力を獲得していく。そして完成に至ったときには、描いている人間に作

業が終了したことを教えてくれる(少なくとも私はそう感じる)。そばで見物している人には、

――もしそのような人がいたとすればだが――どこまでが制作途上の絵なのか、どこからが既に

完成に至った絵なのか、まず見分けはつくまい。未完成と完成とを隔てる一本のラインは、多く

の場合目には映らないものだから。しかし描いている本人にはわかる。これ以上手はもう加えな

くていい、と作品が声に出して語りかけてくるからだ。ただその声に耳を澄ませているだけでい

『雑木林の中の穴』も同じだった。ある時点でその絵は完成し、もうそれ以上私の絵筆を受け入

れなくなった。まるで性的にすっかり満ち足りてしまったあとの女性のように。私はそのキヤン

バスをイーゼルから下ろし、床に置いて壁に立てかけた。そして自分も床に腰を下ろし、その絵

を長いあいだ見つめていた。蓋を半分かぶせられた穴の絵だ。

どうして自分か突然思い立ってそんな絵を描いてしまったのか、私にはその意味や目的をつき

とめることができなかった。私はあるとき、その『雑木林の中の穴』の絵をどうしても描きたく

なったのだ。そうとしか言いようがない。そういうことはときとして起こる。何か――ある風景、

物体、人物――がただ純粋に、とてもシンプルに私の心を捉え、私は筆をとってそれをキャンバ

スに描き始める。これという意味もなければ目的もない。ただの気まぐれのようなものだ。

いや、違う、そうじゃない、と私は思った。「ただの気まぐれ」なんかじゃない。私がこの絵

を描くことを何かが求めていたのだ。とても強く。その求めが私を超勤させ、この絵に取りかか

らせ、私の背中を手で押すようにして、短い期間のうちに作品を完成に至らせたのだ。あるいは

その穴自体が意志を持ち、私を使って自らの姿を描かせたのかもしれない――何かしらの意図を

持って。ちょうど免色が(おそらくは)何かしらの意図をもって、自分の肖像を私に描かせたの

と同じように。

ごく公正に客観的に見て、悪くない出来の絵だった。芸術作品と呼ぶことができるかどうか、

そこまではわからない(弁解するわけではないが、私はそもそも芸術作品を生み出そうとしてこ

の絵の制作にとりかかったわけではなかった)。しかし技術的なことに限っていえば、ほとんど

文句のつけようはないはずだ。構図も完璧だし、樹間から差し込む太陽の光も、積もった落ち葉

の色あいも、どこまでもリアルに再現されていた。そしてその絵はきわめて細密で写実的であり

ながら、同時にどこかしら象徴的な、ミステリアスな印象を漂わせていた。

その完成した絵を長いあいだ睨んでいて私が強く感じたのは、その絵の中には勁きの予感のよ

うなものが潜んでいるということだった。それは表面的に見ればタイトル通り、ただの「雑木林

の中の穴」を描いた具象的な風景圃だった。いや、風景圃というよりはむしろ「再現圃」と呼ん

だ方が事実に近いかもしれない。私は曲りなりにも絵を描くことを長く職業としてきたものとし

て、身につけた技術を駆使し、そこにある風景をキャンバスの上にできる限り忠実に再現した。

描くというよりはむしろ記録したのだ。

でもそこには動きの予感のようなものがあった。この風景の中で、これから何かが動き出そう

としている――私は絵の中からそのような気配を強く感じ取ることができた。今まさに何かがこ

こで始まるうとしている。そして私はそこでようやく思い当たった。私かこの絵の中に描こうと

していたのは、あるいは何かが私に描かせようとしていたのは、その予感であり気配だったのだ。

私は床の上で姿勢を正し、もう一度あらためてその絵を見直した。

そこにはこれからいったいどのような動きが見られるのだろう? 半分だけ闇いた丸い暗闇の

中から誰かが、何かが這い出てくるのだろうか? あるいは逆に、誰かがその中に降りていくの

だろうか? 私は長いあいだ集中してその絵を眺めていたが、そこに出現するのがどのような

「動き」なのか、画面から推し量ることはできなかった。ただ何かしらの動きがそこに生まれる

に違いないと、強く予感するだけだった。

そしてなぜ、何のために、この穴は私に描かれることを求めていたのだろう。それは何かを教

えようとしているのだろうか? 私に警告のようなものを与えようとしているのだろうか? ま

るで謎かけのようだ。たくさんの謎がそこにあり、そして解答はひとつとしてない。この絵を秋

川まりえに見せて、彼女の意見を聞きたいと私は思った。彼女ならそこに何か、私の目には見え

ないものを見て取るかもしれない。

金曜日は小田原駅近くの絵画教室で講師を務める日だ。秋川まりえが生徒として教室にやって

くる日でもある。教室の絵わったあと、彼女とそこで何か話ができるかもしれない。私は車を運

転してそこに向かった。

駐車場に車を駐め、教室が始まるまでにはまだ時間があったので、いつものように喫茶店に入

ってコーヒーを飲んだ。スターバックスのような明るくて機能的な店ではなく、初老の店主が一

人で切り盛りしている昔ながらの、路地裏の喫茶店だ。濃い真っ黒なコーヒーを、ひどく重いコ

ーヒーカップに入れて出す。古いスピーカーから古い時代のジャズが流れている。ビリー・ホリ

デーとかクリフォード・ブラウンとか。そのあと商店街をぶらぷらと歩いているうちに、コーヒ

ーフィルターが残り少なくなっていることを思い出して、それを買った。そのあと中古レコード

を売っている店をみつけて中に入り、古いLPを眺めて時間をつぶした。考えてみればずいぷん

長いおいた、クラシック音楽しか聴いていなかった。雨田典彦のレコード棚にはクラシック音楽

のレコードしか置かれていなかったからだ。そして私はラジオではAM放送のニュースと天気予

報以外の番組をまず間かなかった(地形の関係でFM放送の電波はほとんど入らなかった)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

私が広尾のマンションに持っていたCDとLPは――たいした数ではないが――全部あとに残

してきた。本にせよレコードにせよ、私の所有する物とユズの所有する物とをひとつひとつ分別

することが煩わしかったからだ。ただ面倒というだけではなく、それは不可能に近い作業でもあ

った。たとえばボブ・ディランの『ナッシュヴィル・スカイライン』や、『アラバマ・ソング』

の入ったドアーズのアルバムは、いったいどちらの持ち物になるのだろう? どちらがそれを買

ったかなんて、今となってはどうでもいいことだった。とにかく我々は同じ音楽を一定期間二人

で共有し、一緒にそれを聴いて日々の生活を送ったのだ。物体を区分けすることができても、そ

れに付随する記憶を区分けすることはできない。だとしたらすべてをあとに残していくしかない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

私はそのレコード店で『ナッシュヴィル・スカイライン』と、ドアーズのファースト・アルバ

ムを探してみたが、どちらも見当たらなかった。あるいはCDでならあったのかもしれないが、

私はやはり昔ながらのLPでそれらの音楽を聴きたかった。それにだいいち、雨田典彦の家には

CDプレーヤーは置いていない。カセットデッキだってない。レコード・プレーヤーが何台かあ

るだけだ。雨田典彦は何によらず新しい機器に好意を抱かないタイプの人であったようだ。電子

レンジのニメートル以内に近づいたこともないのではないだろうか。

私は結局、その店で目についた二枚のLPを買った。ブルース・スプリングスティーンの『ザ

・リブァー』と、ロバータ・フラックとダュー・ハサウェイのデュエットのレコード。どちらも

懐かしいアルバムだった。ある時点から私は新しい音楽をほとんど聴かなくなってしまった。

そして気に入っていた古い音楽だけを、何度も繰り返し聴くようになった。本も同じだ。音読ん

だ本を何度も繰り返し読んでいる。新しく出版された本にはほとんど興味が持てない。まるでど

こかの時点で時間がぴたりと停止してしまったみたいに。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

あるいは時間は本当に停止してしまったのかもしれない。あるいは時間はまだかろうじて勣い

てはいるものの、進化みたいなものは既に終了してしまったのかもしれない。ちょうどレストラ

ンが閉店の少し前に、もう新しい注文を受け付けなくなるのと同じように。そして私ひとりがま

だそのことに気がついていないだけかもしれない。

私はその二枚のアルバムを紙袋に入れてもらい、代金を払った。それから近くの酒屋に寄って

ウィスキーを買い求めた。どの銘柄にしようか少し迷ったが、結局シーヴァス・リーガルを買っ

た。ほかのスコッチ・ウィスキーよりも少し値段は高かったが、雨田政彦が今度うちに遊びに来

たとき、それが置いてあればきっと喜ぶだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そろそろ教室の始まる時刻になったので、゛私はレコードとコーヒーフィルターとウィスキーを

車の中に置いて、教室のある建物に入った。まず最初に五時からの子供たちのクラスがあった。

秋川まりえが属しているクラスだ。しかしそこにまりえの姿は見当たらなかった。それはとても

意外なことだった。彼女はずいぶん熱心にその教室に通っていたし、私の知る限りでは欠席した

のは初めてのことだ。だから彼女の姿が教室のどこにも見えないと、なんだか落ち着かない気持

ちになった。そこには何かしら不穏な気配さえ感じられた。彼女の身に何かが起こったのだろう

か? 急に体調を崩したとか、何か突発的な事件が起きたとか。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかしもちろん私はなにごともなかったように、子供たちに簡単な課題を与えて終を描かせ、

一人ひとりの作品について意見を述べたり、アドバイスを与えたりした。そのクラスが終了する

と、子供たちは家に帰り、今度は成人のための教室になった。その教室もとくに支障なく終えた。

人々とにこやかに世間話をした(私のあまり得意とする分野ではないが、やってできなくはな

い)。それから絵画教室の主宰者と、今後の予定について短い打ち合わせをした。秋川まりえが

なぜ今日教室を体んだかは、枚も知らなかった。彼女の家からの連絡もとくにないということだ。

教室を出てから一人で近所の蕎麦屋に入って、温かい天ぷら蕎麦を食べた。これもいつもの習

慣だ。いつも同じ店で、いつも天ぷら蕎麦を食べる。それが私のささやかな楽しみになっている。

それから車を運転して山の上の宮号戻った。宮に戻ったときには、もう夜の九時近くになってい

た。

電話機には留守番電話機能がついていなかったので(そのような小賢しい装置も雨田典彦の好

みにはあわなかったようだ)、出かけているあいだに誰かから電話がかかってきたかどうかもわ

からなかった。私はしばらくのあいだそのシンプルな旧式の電話機をじっと見つめていたが、電

話機は私に何も敦えてくれなかった。ただじっとその黒々とした沈黙を守っているだけだった。

ゆっくり風呂に入り、身体を温めた。それから瓶に残っていたシーヴァス・リーガルの最後の

一杯ぶんをグラスに往ぎ、冷凍庫の角氷を二つ入れ、居間に行った。そしてウィスキーを飲みな

がら、さきほど買ってきたレコードをターンテーブルに載せた。クラシック音楽以外の音楽がそ

の山の上の宮の居間に流れると、最初はどうもそぐわない気がしてならなかった。きっとその部

屋の空気は長い歳月をかけ、古典音楽に合わせて調整されてきたのだろう。でも今そこに流れて

いるのは、私にとっては聴き慣れた音楽だったから、時間の経過とともに、懐かしさがそぐわな

さを少しずつ克服していった。そしてやがては、身体の筋肉が各部でほぐれていくような心地よ

い感覚がそこに生まれた。私の筋肉は自分でも気づかないうちに、あちこちで固くなっていたの

かもしれない。

ロバータ・フラックとダュー・ハサウェイのLPのA面を聴き終え、グラスを傾けながらB面

の一曲眼(「フオー・オール・ウィー・ノウ」、素敵な歌唱だ)を聴いているところで、電話の

ベルが鳴った。時計の針は十時半を指していた。こんな運くにうちに電話がかかってくることは

まずない。受話器を取るのは気が進まなかった。しかしそのベルの鳴り方には心なしか差し迫っ

た響きが聴き取れた。私はグラスを置いてソファから立ち上がり、レコードの針を上げ、それか

ら受話器を取った。

「もしもし」と秋川笙子の声が言った。

私は挨拶をした。

「夜分まことに申し訳ありません」と彼女は言った。彼女の声はいつになく切迫して聞こえた。

「先生にちょっとおうかがいしたかったのですが、まりえは今日、そちらの絵画教室にはうかが

いませんでしたよね?」

来ていないと私は言った。それはいささか不思議な質問だった。まりえは学校(地元の公立中

学校だ)の授業が終わると、そのまま教室にやってくる。だからいつも制服姿で絵画の教室にや

ってくる。教室が終了するころに、叔母が車で彼女を迎えに来る。そして二人は家に帰っていく。

それがいつもの習慣だった。

「まりえの姿が見当たらないんです」と秋川笙子は言った。

「見当たらない?」

「どこにもいないんです」

「それはいつからですか?」と私は尋ねた。

「学校に行くといって、いつものように朝に家を出ました。車で駅まで送るうかと言ったんです

が、歩くからいいとまりえは言いました。あの子は歩くのが好きなんです。車に乗るのがあまり

好きじやありません。何かあって遅刻しそうなときは私か車で送りますが、そうでなければ普通

は歩いて山を降りて、そこからバスに乗って駅まで行きます。そしてまりえは朝の七時半にもの

ように家を出て行きました」

それだけを一息で話すと秋川笙子子は少し間を置いた。電話口で呼吸を整えているようだった。

私もそのあいだに、与えられた情報を頭の中で整理した。それから秋川笙子は話を続けた。

「今日は金曜日です。学校がひけたあとそのまま絵画教室に行く日でした。いつもは教室の終わ

る頃に私が車で迎えに行きます。でも今日はバスに乗って帰るから、迎えに来なくていいとまり

えは言いました。だから迎えにいかなかったんです。なにしろ言い出したらきかない子ですから。

普通、そういうときには七時から七時半のあいだに家に帰ってきます。そして食事をとります。。

でも今日は八時になっても、八時半になっても帰ってきません。それで心配になったもので、教

室に電話をかけて、事務の方に今日まりえが米ていたかどうか確認してもらいました。今日は来

ていないということでした。それで私はとても心配になってきました。もう十時半ですが、この

時刻になってもまだ帰宅していません。連絡ひとつありません。それでひょっとして先生が何か

ご存じではないかと思って、このようにお電話を差し上げたんです」

「まりえさんの行き先について、ぼくには心当たりはありません」と私は言った。「今日の夕方

教室に入って、まりえさんの姿が見えなかったので、あれっと思ったくらいです。彼女が教室を

休むというのは、これまでなかったことですから」

秋川笙子は深いため息をついた。「兄はまだ帰宅していません。いつ帰宅するかもわかりませ

んし、連絡もつきません。今日帰ってくるかどうかさえ確かじやありません。私一人でこの家に

いて、どうすればいいのか途方に暮れてしまって」

「まりえさんは学校に行く服装で、朝にお宅を出たんですね?」と私は尋ねた。

「ええ、学校の制服を着て、バッグを肩にかけて。いつもと同じかっこうです。ブレザーコート

にスカートです。でも実際に学校に行ったのかどうかまではわかりません。もう校も遅いですし、

今のところ確認のしようがありません。でも学校には行ったと思うんです。もし無断欠席をした

ら、学校から連絡があるはずですから。お金もその目に必要なぷんだけしか持っていないはずで

す。携帯電話はいちおう持たせているのですが、電源は切られています。あの子は携帯電話が好

きじゃないんです。自分から連絡してくるとき以外は、しょっちゅう電源を切ってしまっていま

す。いつもそのことで注意しているのですが。何か大事なことがあったときのために、電源だけ

は入れておいてくれと」

「これまでこんなことはなかったのですか? 夜の帰宅が遅くなるようなことは?」

「こんなことは本当に初めてです。まりえは学校にはまじめに通う子供でした。親しい友だちが

いるわけでもなく、学校がそんなに好きというのでもないようですが、いったん決められたこと

はしっかり守る子供です。小学校でも皆勧賞をもらっていました。そういう意味ではとても律儀

なんです。そして学校が終わったらいつもまっすぐ家に帰ってきます。どこかでふらふらしてい

たりするようなことはありません」

まりえが夜中によく家を抜け出していることに、叔母はやはりまったく気づいていないらしい。

「今朝、何かいつもとは違う様子みたいなものはありませんでしたか?」

「いいえ。普段の朝と変わりありません。いつもとまったく同じです。温かいミルクを飲んで、

トーストを一枚だけ食べて、家を出ていきます。判で捺したみたいに同じものしか口にしません。

よくもまぁ~予定通り読み繫いでいると自分でも感心するぐらいだ。腰痛をが堪えるがなんとか読み

終えたい。

この項つづく

● 今宵の寸評:どうすれば、尊い人命の犠牲なしに最悪事態を回避できぬものだろうか?!