「革新的なエネルギー関連技術の動向・利用に関する検討」(みずほ情報総研、NEDO 委

託、2015年)

🏈 「全固体電池」の現在地と高品質化の道

蓄電池技術はどこに向かうのか?

2024年3月29日 次世代・革新型蓄電池技術の現状と課題

日経クロステック/日経エレクトロニクス

2022.02.15正極と負極と電解質の材料の組み合わせで電池の性能は決まる。リチ

ウムイオン電池は基礎研究段階で、ほぼすべての組み合わせは出尽く

した感がある。国家プロジェクトではリチウムイオン電池よりはるか

に高い目標を打ち出している。死に物狂いでやっており、多分数年後に

達成できる。ただ、それを実用の電池に展開していくには別の課題が

ある。

🎈 次世代電池の最有力候補「全固体電池」の現在地

世界では、車載向けリチウム(Li)イオン2次電池(LIB)のリユース

やリサイクル事業に参入する動きが相次いでいる。2022年初頭時点で

の処理量は、LIBセルで多くても数万トン/年だが、2025年には日経ク

ロステックの推定で150万トン/年と100倍前後に増える見通した。

背景には、(1)LIBの資源の供給ひっ迫への不安、(2)LIBの製造不

良品や車載用電池としての役割を終えた退役LIB†が今後猛烈に増えて、

その廃棄処分問題が顕在化してくることへの不安、(3)LIBの製造時

に排出される二酸化炭素(CO2)が非常に多いことやその結果として

電気自動車(EV)の製造時のCO2排出量低減への社会的圧力が高まる

と予想されていること、などが挙げられる。 †退役LIB=繰り返し充放電することで、本来の性能が発揮できなくな

り当初の役割を終えたLiイオン2次電池。製造不良で出荷できなかった

LIB、あるいは、リコールなどで回収された製品も含む。英語ではし

ばしば、「EOL(End-Of-Life)LIB」などと呼ばれる。

(1)は既に数字になって表れている。2021年には、自動車メーカー

のEVやその蓄電池であるLIBへの巨額投資発表が相次いだ。トヨタ自

動車を含む主要自動車メーカーや大手電池メーカーのLIB製造への投

資額合計は発表された分だけで10兆円を超えた。2030年時点のLIBの

年間計画量の合計は5TWh(5000GWh)に達するとみられている。

そしてその結果としてLIBの各種資源、例えば、Li、ニッケル(Ni)、

コバルト(Co)の市場価格が高騰している(図1)。Niは10年以上ぶ

りの高値を記録。Liは、炭酸リチウム(Li2CO3)が2022年2月初め時

点で1kg当たり約6700円(1中国元=約18円で換算)と、2020年後半

の水準の約9倍、2018年前後の価格急騰時と比べても2倍以上と、異常

な高値になっている。

🌠 最新特許事例

特開2025-28573 電池用材料、電池用材料製造方法および電池用材料

製造システム(審査請求前)⓵

【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂と、前記樹脂に混練された導体と、を含む電池用材

料であって、前記導体は、無担持触媒の粒子と、前記粒子から成長し

て形成されたナノ炭素と、を含む、電池用材料。

【請求項2】前記樹脂は、前記導体を5~90重量パーセントの割合

で含む、請求項1に記載の電池用材料。

【請求項3】前記導体が有する前記ナノ炭素は、前記無担持触媒から

繊維状に成長したカーボンナノチューブである、請求項1に記載の電

池用材料。

【請求項4】 前記導体は、長さが0.5マイクロメートル以上のカー

ボンナノチューブを、5体積パーセント以上含む、請求項3に記載の

電池用材料。

【請求項5】前記無担持触媒は、第3族から第12族の遷移金属であ

る、請求項1に記載の電池用材料。

【請求項6】前記無担持触媒は、ニッケル、鉄、コバルトまたはパラ

ジウムを含む、請求項5に記載の電池用材料。

【請求項7】前記樹脂は、ポリプロピレン、ポリエチレンまたはポリ

エチレンテレフタレートを含む、請求項1に記載の電池用材料。

【請求項8】前記電池用材料は、体積抵抗が1×106Ω・m未満であ

る、請求項1に記載の電池用材料。

【請求項9】前記電池用材料は、厚みが0.01mm~3mmであっ

て、幅方向が100mm以上の連続成形されたシート状に成形されて

いる、請求項1~8のいずれか一項に記載の電池用材料。

【請求項10】無担持触媒にナノ炭素を成長させた導体と、前記導体

と混練するための樹脂と、のそれぞれを混練機に供給し、

前記混練機の混練スクリュにより前記導体および前記樹脂を混練し

て混練物を生成し、前記混練物を電池用材料として前記混練機より送

出する、電池用材料製造方法。

【請求項11】無担持触媒と低級炭化水素とを反応システムに供給し、

前記反応システムにおいて前記低級炭化水素の熱分解を行い前記無担

持触媒に接触させることにより前記導体を生成する、請求項10に記

載の電池用材料製造方法。

【請求項12】前記導体を生成する工程において、捕捉部材によって

前記無担持触媒を一時的に捕捉させ、捕捉した前記無担持触媒に低級

炭化水素を接触させ、前記無担持触媒の表面においてナノ炭素を成長

させる起点を形成させ、前記起点を形成した前記無担持触媒を解放す

る、請求項10に記載の電池用材料製造方法。

【請求項13】前記混練機は、前記混練スクリュとして二軸スクリュ

により前記混練を行う、請求項10に記載の電池用材料製造方法。

【請求項14】前記混練物をシート成形機に投入してシート状の電池

用材料を成形する、請求項10に記載の電池用材料製造方法。

【請求項15】軟化した前記電池用材料をシート成形機によりシート

状に成形して送出し、シート状の前記電池用材料をさらに圧延装置が

圧延することにより、厚みが0.01mm~3mmであって、幅方向が

100mm以上の連続成形されたシート状の電池用材料を製造する、

請求項10~13のいずれか一項に記載の電池用材料製造方法。

【請求項16】無担持触媒にナノ炭素を成長させることにより生成し

た導体を受け入れる導体供給口と、樹脂を受け入れる樹脂供給口と、

受け入れた前記導体と前記樹脂とを混練しながら下流側に押し出す混

練スクリュと、前記導体と前記樹脂とを混練した混練物を下流側にお

いて送出する混練物送出口と、を備え、前記導体供給口は、前記混練

物の60~90重量パーセントの割合になるように前記導体を受け入

れる、電池用材料製造システム。

【請求項17】前記導体を生成する工程において、前記無担持触媒に

接触させる低級炭化水素を吐出する流体供給口と、

前記無担持触媒を一時的に捕捉し、捕捉した前記無担持触媒の表面に

おいてナノ炭素を成長させる起点を形成させた後に前記無担持触媒を

解放する捕捉部材と、を備える反応システムをさらに備える、請求項

16に記載の電池用材料製造システム。

【請求項18】前記混練物送出口は、体積抵抗が1.0×106Ω・m

未満の前記混練物を送出する、請求項16に記載の電池用材料製造シ

ステム。

【請求項19】前記混練スクリュは、二軸スクリュである、請求項1

6に記載の電池用材料製造システム。

【請求項20】前記混練物送出口は、長さが0.5マイクロメートル

以上のカーボンナノチューブを、5体積パーセント以上含む前記混練

物を送出する、請求項16に記載の電池用材料製造システム。

【請求項21】前記混練物を受け入れる混練物供給口と、 受け入れ

た前記混練物を送出方向の直交方向に展伸させつつ前記送出方向に案

内する展伸部と、前記展伸部から前記送出方向に案内された前記混練

物を連続して送出可能なスリット状の開口部である送出口と、を有す

ることによりシート状の電池用材料を生成するシート成形機をさらに

備える、請求項16~20のいずれか一項に記載の電池用材料製造シ

ステム。

【請求項22】前記シート成形機は、厚みが0.01mm~3mmで

あって、幅方向が100mm以上の連続成形されたシート状の電池用

材料を製造する、請求項21に記載の電池用材料製造システム。

【請求項23】 前記シート成形機は、シート状の厚み方向における体

積抵抗が1.0×106Ω・m未満の電池用材料を製造する、請求項21

に記載の電池用材料製造システム。

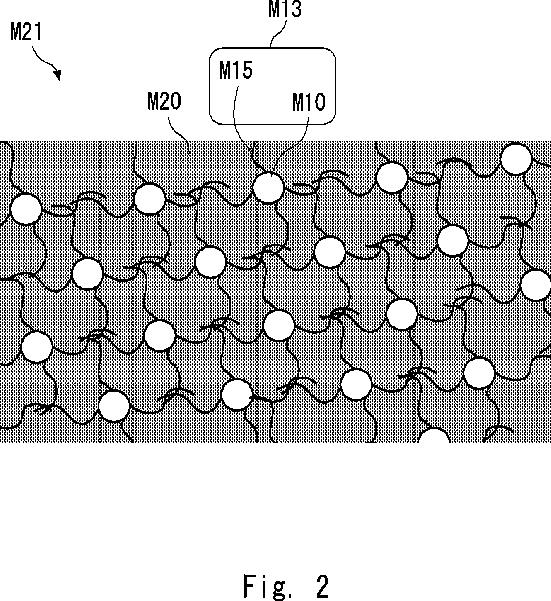

【要約】下図2のごとく、本開示にかかる電池用材料は、樹脂と、こ

の樹脂に混練された導体と、を含むものであって、導体は、無担持触

媒の粒子と、その粒子から成長して形成されたナノ炭素と、を含む。

導電性に優れる電池用の材料、電池用材料の製造方法および電池用材

料の製造システムを提供する。

図2 電池用材料の構造を示す図

【符号の説明】 1 電池用材料製造システム 10 第1工程ブロック

15 接続ブロック 20 第2工程ブロック 30 第3工程ブロック

40 第4工程ブロック 90 ホッパ 91 フィーダ 100 反応システム

101 第1処理部 102 第2処理部 103 第3処理部 104 第4処理部

110 反応炉 111 供給口 112 送出口 113 流体供給口

114 流体送出口 120 温度制御部 130 駆動部 140 スクリュ

142 軸部 143 フライト部 144 捕捉部材 146 邪魔板

151 カバー部 152 接続部 160 圧送装置 161 第1流体供給口

163 第1流体排出口 170 圧送装置 171 第2流体供給口

173 第2流体排出口 181 第3流体供給口 183 第3流体排出口

191 第4流体供給口 193 第4流体排出口 199 容器

200 混練システム 210 樹脂貯留部 220 導体貯留部

230 混練機 231 樹脂供給口232 導体供給口 240 駆動装置

241 混練スクリュ 250 造粒機 251 混練物送出口 260 容器

300 成形システム 310 ペレット貯留部 320 押出機

321 圧送部 330 Tダイ 340 圧延ブロック

341 第1圧延装置 342 第2圧延装置 343 第3圧延装置

360 延伸ブロック 361 張力センサ 362 延伸ローラ 363

回転駆動部 364 変位駆動部 365 駆動制御部 370 キャスト

ブロック 371 キャストローラ 372 回転駆動部 373 変位駆

動部 374 駆動制御部 M1 金属前駆体 M10 無担持触媒 M11

低級炭化水素 M12 ガス M13 導体 M15 繊維状ナノ炭素

M20 樹脂 M21 導電性樹脂 M31 導電性樹脂シート

【発明の詳細な説明】

【技術分野】本発明は電池用材料、電池用材料製造方法および電池用

材料製造システムに関する。

【背景技術】半固体リチウムイオン電池や全固体リチウムイオン電池

等の次世代電池が開発されている。これらの電池には、導電性を向上

させるために、導電補助材料として、ナノ炭素からなる導電性フィラ

ーが含まれる。

【発明の効果】

本開示によれば、導電性に優れる電池用の材料、電池用材料の製造

方法および電池用材料の製造システムを提供できる。 <実施の形態1>

以下、図を参照して実施の形態1について説明する。本実施の形態

にかかる電池用材料製造システムは、所定の電池を構成する材料(す

なわち電池用材料)を製造する。所定の電池とは例えば半固体電池や

全固体電池に類するリチウムイオン電池である。

【0014】 図1は、実施の形態にかかる電池用材料として、導体

M13の構造を示す模式図である。導体M13は、触媒M10とナノ

炭素M15を含む。ナノ炭素M15は、触媒M10の表面を起点とし

て直接成長したナノ炭素であり、繊維状の形態を有する。ナノ炭素M

15はより具体的には、例えばカーボンナノチューブ(またはCNT

(carbon nanotube))である。

図1 導体の構造を示す図

【0015】 導体M13は金属前駆体M1の粉末と低級炭化水素ガ

図1 導体の構造を示す図

【0015】 導体M13は金属前駆体M1の粉末と低級炭化水素ガスを原料に用いて製造できる。すなわち、導体M13は、多孔質セラ

ミックス等の触媒担体を含まず、金属前駆体M1を原料として形成さ

れた高純度金属粒子の表面にナノ炭素が直接結合している。よって導

体M13は金属純度が高く、高い導電性を有している。なお、金属粒

子の形状は特に限定されないが、金属粒子の形状は塊状の形態を呈し

ていることが好ましい。

【0016】 次に、上に掲載した図2を参照して、導電性樹脂M21

を含む電池用材料について説明する。図2は、電池用材料の構造を示

す図。導電性樹脂M21は電池用材料の一実施形態である。図2に示

す導電性樹脂M21は、樹脂M20と導体M13とが混ざり合った状

態となっている。すなわち、導電性樹脂M21は、樹脂M20に混ざ

り合っているフィラーが、金属粒体により構成される触媒M10と、

この触媒M10の表面から成長する繊維状のナノ炭素が互いに接続し

導電ネットワークを形成した状態を呈している。【0017】

すなわち、電池用材料である導電性樹脂M21は、樹脂M20と、

導体M13とを含む。導体M13は、樹脂M20に混練されている。

導体M13は、無担持の触媒M10の粒子と、この粒子から成長して

形成されたナノ炭素と、を含む。これにより、実施の形態にかかる電

池用材料は、導電性に優れる電池用材料を構成できる。

なお、無担持とは、触媒を担持するためのセラミックス担体等を用い

ない状態を指し、無担持の触媒M10から成長したナノ炭素とは、触

媒を担持するためのセラミックス担体等を用いない触媒の表面に生成

し、かつ、触媒M10を除去していないナノ炭素を指す。【0018】

導電性樹脂M21において、複数の導体M13がそれぞれ有するナノ

炭素M15は、立体的に複雑に絡み合っている。樹脂M20の組成や

分子量は特に限定されないが、熱可塑性樹脂であることが好ましく、

ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリイミドまたはポ

リエチレンテレフタレートの少なくともいずれかを含むことがより好

ましい。【0019】

このとき導電性樹脂M21において、導体M13は、例えば樹脂に5

~90重量パーセントの割合で混練されており、残部が樹脂M20で

ある。これにより、電池用材料は、好適な導電性を有する。なお、導

体M13、樹脂M20に加えて、固体電解質等の電池部材を含んでい

てもよい。これにより、電池用材料は、さらに好適な導電性を有する。

【0020】

なお、上述の電池用材料において、導体M13が有するナノ炭素は、

無担持触媒から成長した多層カーボンナノチューブである。また、上

述の電池用材料において、導体M13は、長さが0.5マイクロメー

トル以上のカーボンナノチューブを、5体積パーセント以上含む。あ

るいは、導体M13は、長さが0.5~30マイクロメートルのカー

ボンナノチューブを5~90体積パーセント含むものであってもよい。

これにより、電池用材料は、好適な導電性を有する。上述の電池用材

料は例えば、体積抵抗が1×106Ω・m未満である。また上述の電池

用材料は、体積抵抗が1×103Ω・m未満であることが好ましい。

【0021】

電池用材料において、無担持の触媒M10は、第3族から第12族

の遷移金属の粒子である。より好ましくは、触媒M10は、ニッケル、

鉄、コバルトまたはパラジウムの粒子を含み得る。すなわち、従来は

送電性フィラーとしてナノ炭素と金属粒子を別個に添加していた。し

かし、本実施形態にかかる電池用材料は、ナノ炭素に接続した金属粒

子が一体となった形態を含む。そのため、本実施形態にかかる電池用

材料の製造方法は、シンプルな製造工程により、良好な特性を有する

電池用材料を提供できる。そのため本実施の形態にかかる電池用材料

の製造方法は、生産性向上や消費電力等(生産コスト)削減という効

果を奏し得る。

【0022】

次に、図3を参照して電池用材料製造システムの概要について説明す

る。図3は、実施の形態1にかかる電池用材料製造システムの構成概

要を示す図である。図3に示す電池用材料製造システム1は、第1工

程ブロック10、第2工程ブロック20、第3工程ブロック30およ

び第4工程ブロック40を含む。

【0023】

第1工程ブロック10は、金属前駆体M1と非酸化性ガスとを受け

入れて、無担持触媒M10を生成する。金属前駆体M1は、金属有機

酸塩、金属有機化合物、金属無機化合物のいずれかである。なお、金

属前駆体M1は、金属有機酸塩、金属有機化合物、金属無機化合物の

いずれかと有機化合物や無機化合物とが混合された混合物の状態であ

ってもよい。また、金属前駆体M1から生成される金属は周期表の第

3族から第12族の遷移金属のいずれかである。金属前駆体M1は、

代表的には例えば酢酸ニッケル四水和物である。金属前駆体M1は、

酢酸ニッケルに加えて酢酸を含んでいてもよい。【0024】

非酸化性ガスは、第1工程ブロック10において無担持触媒M10

の金属の酸化物を生成しないガスであれば、その組成は限定されない。

非酸化性ガスは代表的には例えば水素である。非酸化性ガスは水素に

代えてアルゴン、低級炭化水素または六フッ化硫黄であってもよい。

非酸化性ガスは、上記のガスを複数含むものであってもよい。

【0025】 なお、低級炭化水素は、例えばメタンである。低級炭

化水素はメタンに代えてエタン、プロパン、ブタン等であってもよい。

低級炭化水素は、メタン、エタン、プロパンまたはブタン等の内の複

数の種類が混合されたものであってもよい。【0026】

無担持触媒M10はカーボンやセラミックス等の触媒担体に担持さ

れていない金属粒体であって、周期表の第3族から第12族の遷移金

属の粒子である。この粒子は、例えば、粒径が数ナノメートルから数

100ナノメートル程度のものが好ましい。無担持触媒M10は代表

的には例えばニッケルである。無担持触媒M10はニッケルに代えて

鉄、コバルトまたはパラジウムであってもよい。無担持触媒M10は、

ニッケル、鉄、コバルトまたはパラジウムの内の複数の種類を含むも

のであってもよい。

【0027】 第1工程ブロック10の処理条件について、より詳細

説明する。第1工程ブロック10は、金属前駆体M1を摂氏100℃

~1000℃の温度範囲で段階的に処理することにより、金属前駆体

M1から無担持触媒M10を生成する。以下、温度(℃)は摂氏温度

として表記する。第1工程ブロック10は、第1の処理として、100

℃~400℃において金属前駆体M1の水和水を取り除いて中間化合

物を生成する前処理を行い、次に、第2の処理として、400℃~

1000℃において水和水が取り除かれた金属前駆体M1を金属に分

解する後処理を行う。なお、金属前駆体M1として酢酸ニッケル四水

和物を用いた場合、第1の処理は100℃~300℃、第2の処理は

700℃~1000℃で行うことが好ましい。また、より微細で凝集

の少ない無担持触媒M10を得るため、第1の処理から第2の処理に

移行する際の昇温速度は速ければ速いほど好ましい。上記昇温速度は、

例えば毎分5℃~毎分100℃である。

【0028】

第1工程ブロックは、第1の処理と第2の処理のそれぞれにおいて、

別個に滞留時間が設定される。滞留時間は、例えば第1の処理は10分

~180分、第2の処理は10分~150分である。なお、より微細

で凝集の少ない無担持触媒M10を得るため、第2の処理における滞

留時間は短ければ短いほど好ましい。第2の処理における滞留時間は、

より好ましくは例えば10分~60分である。

【0029】

以上の第1工程ブロックにより生成された無担持触媒M10は、第

2工程ブロック20に供給される。なお、第1工程ブロックから第2

工程ブロックへの無担持触媒M10の供給は、外気と遮断され、かつ、

非酸化性ガスが充満した雰囲気で行われる。

【0030】第2工程ブロック20は、無担持触媒M10と低級炭化

水素とを受け入れて、水素と導体M13とを生成する。また第2工程

ブロック20は、未反応ガスも排出する。第2工程ブロック20は、

低級炭化水素とは別に、水素も受け入れてもよい。水素も受け入れる

ことにより、第2工程ブロック20は、無担持触媒の活性を保つこと

ができる。なお、低級炭化水素は、例えばメタンである。低級炭化水

素はメタンに代えてエタン、プロパン、ブタン等であってもよい。低

級炭化水素は、メタン、エタン、プロパンまたはブタン等の内の複数

の種類が混合されたものであってもよい。

【0031】

第2工程ブロック20の処理条件について、より詳細に説明する。第

2工程ブロック20は、無担持触媒を200℃~1000℃の温度範

囲で段階的に処理することにより、無担持触媒から導体を生成する。

すなわち、第2工程ブロック20は、第3の処理として、200℃~

500℃において水素と無担持触媒とを接触させることで、無担持触

媒の活性度を調整する前処理を行う。次に第2工程ブロック20は、

第4の処理として、500℃~1000℃において活性度を調整した

無担持触媒と低級炭化水素とを接触させることで、無担持触媒の表面

にナノ炭素を生成させる後処理を行う。なお、無担持触媒としてニッ

ケルを用いた場合、第3の処理の温度は250℃~400℃が好まし

く、第4の処理の温度は600℃~900℃が好ましい。また、無担

持触媒の凝集を防ぐため、第3の処理から第4の処理に移行する際の

昇温速度は速ければ速いほど好ましい。上記昇温速度は例えば、毎分

5℃~毎分100℃である。

【0032】

第2工程ブロックは、第3の処理と第4の処理のそれぞれにおいて、

別個に滞留時間が設定される。滞留時間は、例えば第3の処理は10

分~120分、第4の処理は10分~240分である。なお、無担持

触媒M10から成長する繊維状ナノ炭素の繊維長は、第4の処理の滞

留時間の長さにより調整されてもよい。すなわち、第4の滞留時間を

長く設定するほどより長い繊維長の繊維状ナノ炭素を得ることができ

る。【0033】

以上の第2工程ブロックにより生成された導体M13は、無担持触媒

M10の粒子と、この粒子の表面から成長して形成された繊維状のナ

ノ炭素M15と、を含む。生成した導体M13は第3工程ブロック30

に供給される。

【0034】第3工程ブロック30は、上述の導体M13と樹脂M

20とを受け入れて、これらを混練することにより導電樹脂M21を

生成する。樹脂M20の組成や分子量は特に限定されないが、熱可塑

性樹脂であることが好ましく、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ

スチレン、ポリイミドまたはポリエチレンテレフタレートの少なくと

もいずれかを含むことがより好ましい。ここで生成された導電樹脂M

21は、第4工程ブロック40に供給される。

【0035】 第4工程ブロック40は、上述の導電樹脂M21を受

け入れて、この導電樹脂M21をシート状に展伸し、延伸や圧延によ

り導電性樹脂M21を所定の厚さを有するシートに成形する。上述の

工程により、導電シートM31が製造される。なお、展伸、延伸、お

よび圧延は、導電樹脂M21に含まれる樹脂M20が融点以上である

時に行われてもよい。導電シートM31は、複数の導体M13が互い

に接続して三次元的な導電ネットワーク構造を形成している。

【0036】

以上、電池用材料製造システム1の概要について説明した。上述の

通り電池用材料製造システム1は触媒担体を要さず、シンプルな製造

工程により、良好な導電特性を有する電池用材料を提供できる。

【0037】

次に、図4を参照して第1工程ブロック10および第2工程ブロッ

ク20について説明する。図4は、第1工程ブロック10および第2

工程ブロック20にかかる反応システム100の概要構成図である。

反応システム100は、第1工程ブロック10の処理を行う反応シス

テム100Aと、第2工程ブロック20の処理を行う反応システム

100Bとを有している。なお、以降の説明において構成を示す場合

に、その構成を示す数字の符号の後に「A」「B」「C」などのアル

ファベット記号が付されている場合がある。この場合、共通の数字が

符号として付されており、異なるアルファベットが付されている構成

は、それぞれ同様の機能を有するものとする。例えば反応システム

100Aと反応システム100Bとは、以下に示すとおり、同様の構

成を有する。ただしこの場合、異なるアルファベットが付された構成

は、互いに同一でなくてもよい。

この項つづく

『Simon & Garfunkel:April Come She』

『Simon & Garfunkel:April Come She』● 今日の言葉:

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』