彦根藩二当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと

)と兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:3月12日】

春の朝入り江包みて霧の帯

高山 宇(赤鬼)

🌠 超電導モーターで空を飛ぶ

民間航空機の運航のあり方を定めるICAOは2022年10月に新たな目標

を定め、2024年以降に国際線航空機が排出するCO₂を、2019年と比べ

て15%削減し、2050年には実質ゼロにするとした。モビリティ業界で

は、ガソリン車に代えて電気自動車を普及させるなど変革が進んでい

るが、航空機も化石燃料でジェットエンジンを動かさず、電動モータ

ーへの置き換えが期待されている。しかし、これを実現するのは非常

に厳しいのが現状に横たわる。既存の技術の延長では到底解決しない。

航空機特有の条件を満たす、革新的アプローチが必要。航空機の中で

数が多く、CO₂削減でインパクトが大きいのは中長距離の機体。これ

を飛ばすため、小型モーターを複数搭載する航空機モデルがあり、我

々はそのモデルを参考に、出力2MW(メガワット)のモーターの開

発を目指した。だが、プロジェクトを立ち上げた時、2MWを超える

出力で、かつ軽量・小型の超電導モーターを世界で誰も完成させてい

なかったのが、東芝エネルギーシステムズ株式会社 。世界がしのぎを

削るなか、東芝が航空機向け超電導モーターの開発を始めたのは、

2019年11月で、世界の超電導モーターの開発状況を調査し、それを

受け技術コンセプトの検討を開始。東芝には、タービン発電機を製造

し続けており、高速回転機を製造する技術が多数あり、軽量・小型で

高出力のモーターを作るのに必要な、超電導の技術もある。そして、

プロジェクト発足からわずか2年半の2022年3月、軽量・小型・高出

力の超電導モーターが世界で初めて生まれた。これは、同等の出力の

モーターと比べ10分の1以下の軽量・小型化を実現した画期的な製品

となる。

カーボンニュートラルに貢献する

✅ 軽量・小型・高出力の超電導モーター

モーターの回転する部分(ローター)には、磁石が取り付けられてい

る。モーターの静止している部分(ステーター)にあるコイルに交流

電流を流すと、回転する磁界が発生します。この回転磁界にローター

の磁石が引きつけられて、ローターも同じ速さで回転する。モーター

の大きさを変えずに出力を大きくするには、ローターの磁石とステー

ターの回転磁界を強くする必要。ローター側の永久磁石では限界があ

るため、電気を送るほど強い磁力が得られる電磁石を利用することに

なる。

しかし、問題が1つある。電流を増やすと、コイルの電気抵抗によっ

て熱が発生する。そして温度が高くなり過ぎると、コイルが熱で損傷

してしまう。このため、モーターの大きさを変えずに出力を上げるに

、通常のコイルでは限界がある。これを解決する方法が、電磁石のコ

イルを超電導化すること。超電導とは、電気抵抗がゼロとなる状態で

具体的には、通常は銅線でできているコイルを、超電導材料を使った

コイルに変えます。するとコイルの電気抵抗がゼロなので、大きな電

流でも発熱せず、強力な磁界を得ることができる。このように、モー

ターの電磁石のコイルを超電導化することが、小さなサイズのままモ

ーターの出力を極限まで高めるポイント。

もう1つ、超電導モーターの鍵となるのが冷却だ。電気抵抗がゼロの

超電導状態を維持するためには、超電導材料で作ったコイルを超低温

にしないといけない。一方、モーターは高速回転している。動いてい

るものを極低温に維持することは非常に難しく、超電導モーター開発

において常に大きな課題となる。プロジェクトチームは、様々な分野

の社内有識者と相談しながら、ローターの冷却構造、製造方法、冷媒

の流し方を工夫することで乗り越えた。世界初の軽量・小型・高出力

の超電導モーターを開発するまでには、「繊細な超電導材料を高速回

転させるという矛盾」「高速回転による遠心力約8,000Gに耐える構造

(例:ロケット打ち上げの際に宇宙飛行士にかかるのは3~4G)」な

ど、試行錯誤が続いた。

超電導状態を作るためには、非常に低い温度に冷やすことになる。冷

却構造や、どんな経路で冷媒を流すかなどを設計した。これまでの設

計では過去の設計資料や試験データがあり、それを参考に『この設計

なら、こんな結果になる』と予測できた。軌道修正はあっても意図し

た機器を作れる。

✳️ 大型航空機も飛ばせるメガワット級の電動モーター これより一年遅れ、2023年4月、マサチューセッツ工科大学(MIT

)の研究チームは現在、大型航空機の電動化に向けた重要な足がかり

となる、1メガワットのモーターを製作中で、チームは、MITのガスタ

ービン研究所(GTL)と電磁・電子システム研究所の教員と学生らで

構成されており、三菱重工業がプロジェクトのスポンサーになって、

極性の向きを変えながらマグネットアレイが並ぶ高速ローター。その

内側には、複雑なコイルを構成する銅巻線が巻かれたコンパクトな低

損失ステーター。トルクを伝達しながらコンポーネントを冷却する最

新の熱交換器。そして、ステーターの各コイルに流れる電流を高周波

で正確に制御する、30枚の特注回路基板で作られた分散型パワーエレ

クトロニクスシステム、研究チームはこれら構成要素の熱管理からロ

ーターダイナミクス、パワーエレクトロニクス、電気機械構造まで、

全ての考慮事項を統合的に評価し、1メガワットの出力を得るための

最適な組み合わせを見つけ出す、非常に広範な設計空間の探索。

関連情報:

Megawatt electrical motor designed by MIT engineers could help

electrify aviation | MIT News | Massachusetts Institute of Techno

logy

2023年6月、九大、400kW級全超電導モーターの回転試験に成功して

いる。

2024年5月23日、航空機メーカー仏Airbusの子会社Airbus UpNextが

水素燃料航空機の電気推進システムに使用する超伝導技術の確立に向

け、新たな実証機「Cryoprop」の立ち上げを発表している。

2024年8月7日、ノッティンガム大学の研究者は、極低温水素電気推進

システムの開発、製造、試験を支援する530万ポンド(約9億9000万

円)の研究プログラムを開始したと発表。

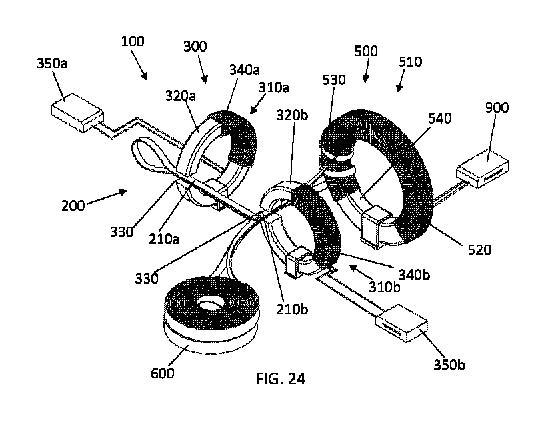

図 航空機の推進系における超伝導モータの置き換えイメージ

✅ 最新特許事例

特表2024-506532 高温超電導電気スイッチおよび整流器 ヴィクト

リア リンク リミテッド

【要約】前記整流器は、交流スイッチ電流を流すための、臨界電流を

有するHTS材料セグメントを含む電気スイッチと、磁場発生器を制

御して、前記HTS材料に磁場を印加する磁場発生器と、磁場の大き

さが比較的小さいときに低抵抗状態と、磁場の大きさが比較的大きい

ときに高抵抗状態との間でスイッチを切り替える制御機構であって、

比較的大きい磁場の大きさは、交流スイッチ電流サイクルの一部につ

いて電流が臨界電流に近い、臨界電流と実質的に等しいか、または臨

界電流より大きいように臨界電流を低減させるのに十分である、制御

機構と、を含む。バイファイラ配置で配置された2本の超電導材料ス

トランドを有する電気スイッチも提供される。

【OPL⓵:超伝導電磁石とは】

超伝導電磁石(ちょうでんどうでんじしゃく、superconductingmagnet、SC magnet)

とは、超伝導体を用いた電磁石のことである。

超伝導体は電気抵抗がなく発熱の問題もないので、通常の電磁石よりも強力な磁力を発生

させることができる。核磁気共鳴分光法(NMR)、核磁気共鳴画像法 (MRI) ですでに実

用化されており、もっとも超伝導現象を一般的に用いているものである。今後は磁気浮上

式鉄道での実用が期待されている。超伝導磁石と書かれることもあり、工学分野では超電

導電磁石(超電導磁石)とも書かれる。

🌠 超電導技術の将来展望

研究開発から半世紀以上、いつになったら走るのかと思っていたリニ

ア中央新幹線(リニアモーターカー)は、2027年の開業まで残り10年

を切った。リニア中央新幹線は、超電導磁気浮上式鉄道と呼ばれ、極

低温まで冷却された超電導磁石が生み出す強力な磁力で、車体全体を

浮かせて走行する。超電導とは、特定の金属や化合物が一定温度以下

で電気抵抗がゼロになる現象である。未来の技術のように思われる方

も多いだろうが、実は原理が発見されてから100年以上経過している。

超伝導の原理を応用した製品も医療機器を中心に既に数多く実用化さ

れている。

ただし、実用化されている超電導機器の多くに液体ヘリウム温度

(-269℃)で超電導状態(ここでは電気抵抗がゼロ)になる物質が使

用されていることから、冷却コストが高いという欠点があった。しか

し 1986年以降「高温超電導」と呼ばれる、より高い温度(-196℃)

で超電導状態になる物質が次々と発見された。これにより冷却コスト

が小さくなり、電流の損失を大きく抑えられる特徴を生かし、省エネ

を目的とした電力インフラ機器での利用が拡がりはじめている。

中でも市場規模が大きい超電導ケーブルを使った超電導送電の実現に

注目が集まっている。本稿では、近年、注目を集める高温超電導、特

に超電導送電の展望について考察する

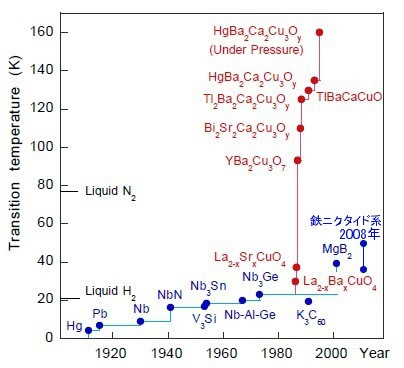

■ 西暦1986年~2007年:高温超電導体の出現と永久磁石への可能性

(1)室温以上の転移温度Tcを有する物質であること

(2)第二種超伝導体であり、大きな値の上部臨界磁場Hc2を有すること

(3)資源的な制約が少ないこと

超電導物質の転移温度Tcの変遷

1.高温超電導線材

銅酸化物高温超電導体を線材にしたもの。主にレアアース(希

土類元素)系とビスマス系がある。液体窒素温度(-196℃)

においても超電導状態を示し、また、液体ヘリウム温度(-269

℃)においては、24テスラを大幅に上回る高磁場においても

超電導状態を維持できる。 2.超電導磁石

超電導線材で巻いたコイルを使った電磁石で、極めて少ない消

費電力で、強力な磁場を発生することが可能。電気抵抗ゼロの

超電導状態を保つために、液体ヘリウムや液体窒素といった冷

媒に浸して冷却したり、冷凍機で冷却されたりする。ただし、

超電導線材には、線材固有の臨界磁場(電気抵抗ゼロで電流を

流せる磁場の上限)があるため、超電導磁石が発生できる磁場

には上限がある。なお、「超電導」と「超伝導」はどちらも

superconductivityの訳語であり、本リリースでは超電導に統

一した。 3.テスラ

磁場の単位。1テスラはネオジム系などの強力永久磁石の表面

磁場と同等の強さ。 4.ギガヘルツ

周波数の単位。核磁気共鳴現象において、共鳴周波数は磁場に

比例するため、NMR装置では慣習的に磁場を周波数で表現す

る。30.5テスラの磁場において、水素核は1.3ギガヘルツの周

波数で共鳴する。ギガは10億。 5.核磁気共鳴(NMR)装置

磁場中に置かれた原子核の核スピンの共鳴現象により、物質の

分子構造の解析や物性の解析を行う装置。分子の相互作用など

の情報も得られるため、生命科学、医薬、化学、食品、材料

物性といった幅広い分野で利用されている。NMRはNuclear

Magnetic Resonanceの略。 6.金属系低温超電導線材

NbTi(ニオブチタン)、Nb3Sn(ニオブスズ)に代表される金

属系の超電導体を用いた超電導線材。NbTiは-263.7℃、Nb3S

nは-254.9℃の極低温で超電導状態となる。NbTiとNb3SnはN

MR装置において、NbTiはMRI装置において広く実用化されて

いる。Nb3Sn線材を使えば24テスラ程度の磁場が発生可能である。 7.核磁気共鳴画像(MRI)装置

核磁気共鳴現象を利用して人体などの断面撮像を行う装置。脳

や血管などの画像診断に広く使われ、磁場を高くすることで、

より高分解能の診断が可能となる。MRIはMagnetic Resonance

Imagingの略。 8.永久電流

回路全体が超電導体でできているコイルに電流を流すと、抵抗

がないため半永久的に電流が流れ続ける。この現象を永久電流

と呼ぶ。 9.超電導接合

超電導線材のつなぎ目(接合部)でも電気抵抗ゼロで電流を流

す技術で、永久電流運転するために必要。酸化物材料を使った

高温超電導線材の超電導接合は難しく、長らく不可能ともいわ

れていたが、近年目覚ましく技術が進歩しつつある。 10.クエンチ

超電導体が、超電導状態から常電導状態に転移すること。 11.アミロイドβペプチド

アミロイドβ前駆体タンパク質からプロテアーゼにより切断され

て産生される生理的ペプチド。アルツハイマー病で見られるア

ミロイド斑の構成成分として発見されたことから、この過剰な

蓄積がアルツハイマー病発症の引き金と考えられている。Aβは

アミノ酸の長さで種類が分類されており、Aβ1-40、Aβ1-42が

同定されており、Aβ1-42が最も神経毒性が高いとして解析が

行われてきた。

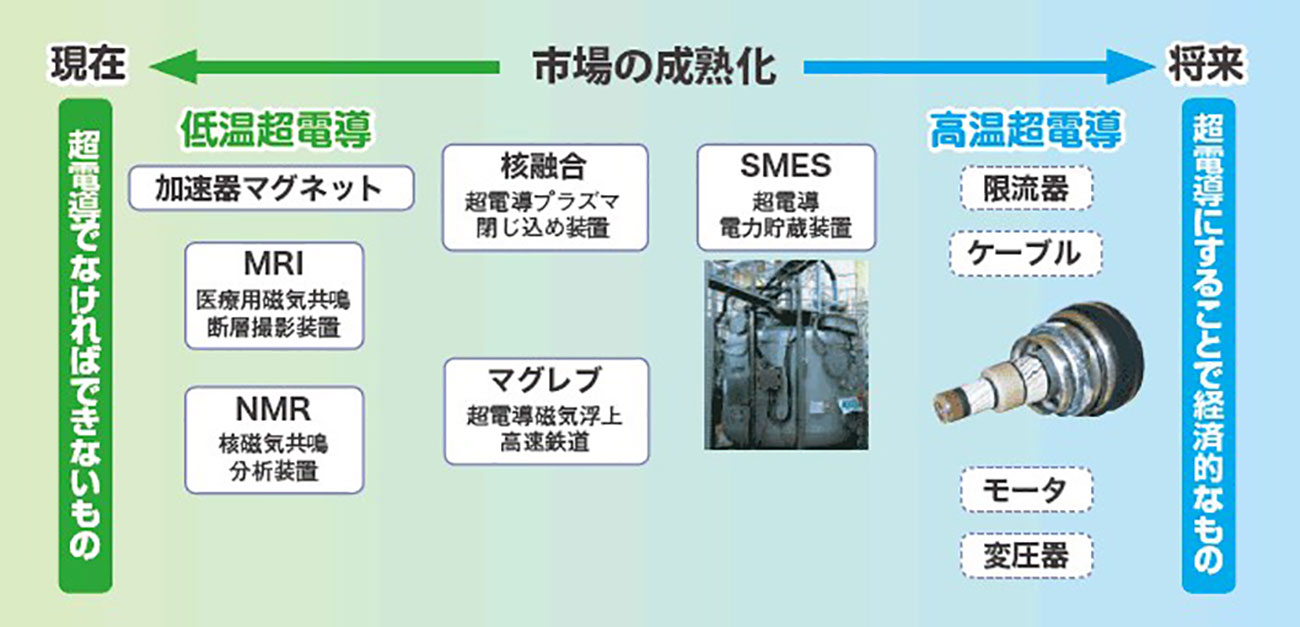

図 低温超電導または高温超電導を利用した超電導製品・技術

出所:古河電気工業株式会社ホームページ “超電導とは”(閲覧日:2018.7.5)

✅ 高温超電導が注目される理由

このように、超電導には「低温超電導」と「高温超電導」があり、近

年は「高温超電導」に注目が集まっている。現在、超電導技術が最も

利用されているのは、「低温超電導」を使う磁気共鳴断層撮影装置

(MRI)と呼ばれる医療機器である。MRIは液体ヘリウム(-269℃)

で冷却したニオブチタン合金製の超電導磁石を使用しており、超電導

による強力な磁場により、人体の内部を精密に画像化することでさま

ざまな病気の診断に用いられている。国内では既に5,000以上の医療

機関にMRIが設置されており、われわれが生活する上で、身近な超電

導製品といえる。それ以外の用途では、高い磁場の発生を要する研究

開発用の設備などが中心となっている。このように、現在超電導が使

用される分野は、高い磁場が必要など、たとえコストがかかっても、

超電導でしかその性能を実現できないもの、すなわち図2の「超電導

でなければできないもの」に限定されていた。

安価な液体窒素(-196℃)を使った「高温超電導」が発見されたこと

で、冷却コストが小さくなって実用化がさらに進展した。上図の「超

電導にすることで経済的になるもの」にも応用範囲が広がりを見せ、

特に電力インフラ機器を中心に高温超電導の展開が進んでおり、モー

ター、変圧器、SMES(Superconducting Magnetic Energy Storage)

限流器などは実用化に向けた研究開発が急速に進んでいる。中でも最

も研究開発が進んでおり、コスト削減による経済的なメリットが大き

い「超電導ケーブルによる送電(超電導送電)」に世界から注目が集

まっており、国内外の企業で主導権を握るための技術開発と実用化に

向けた取り組みが行われている。

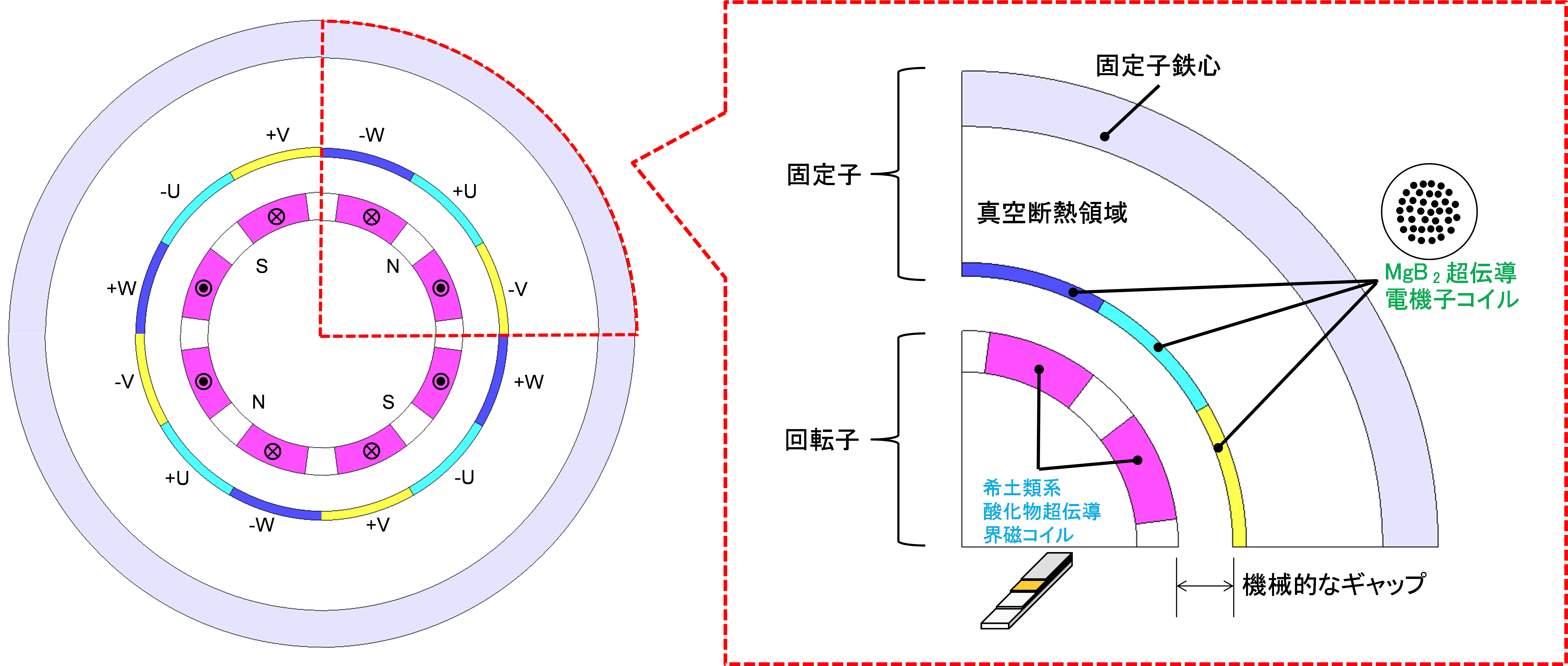

🎈なぜ航空機の推進システムに超伝導技術が必要なのか? モータ

が銅線コイルと鉄心でできた,いわば「銅と鉄の塊」であることに理

由する.一般に超伝導線材は,液体窒素(−196 °C, 77 K)や液体水素

(−253 °C, 20 K)などの冷媒を用いて極低温まで冷却することで,銅

線の数十,数百倍の電流を流すことが可能です.言い換えれば,同じ

電流を流すことができる断面積が,超伝導線材の場合は銅線と比べて

数十,数百分の一で済むということを意味し、銅線と比べて軽量・コ

ンパクトなコイルを作り出すことが可能による。超伝導モータは構造

によっていくつかの分類法があり,いちばんオーソドックスな分類と

して,回転子部分の磁石(界磁)のみを超伝導化し,固定子側の電機

子コイルを銅線のままとした「界磁超伝導モータ」と,回転子の界磁

だけでなく固定子の電機子コイルまで超伝導化した「全超伝導モータ」

の2種類に分類されます.前者はNASAなどが研究に取り組んでいる.

回転子の界磁部分が超伝導線材で構成された界磁コイルの場合,直流

電流を通電する際に電気抵抗がゼロのため,銅コイルの場合に発生す

る銅損(ジュール損失)がなくなるが,超伝導界磁コイルを冷却の真

空冷却容器が必要になる.この真空冷却容器により回転子の超伝導界

磁コイルと固定子の銅線電機子コイル(常温)の機械的なギャップ(

空隙)が拡がってモータ直径が径方向に拡大し,結果として重量増加

を招く可能性もあるため,設計の際には注意が必要.

後者の全超伝導モータは超伝導電機子コイルに交流電流を通電し,か

つ超伝導電機子コイルへ,回転子の界磁の磁極が回転によりN→S→N

→S→…と変化することで発生する交流磁界が印加された際に,「交流

損失」という超伝導体特有の損失が発生し,これを低減するための技

術が要求されます.しかしその一方で2つの超伝導コイル(界磁およ

び電機子)が同一の真空冷却容器に収納可能で,界磁超伝導モータよ

りもコンパクト・軽量化が期待できるため,Rolls-Royceや日本では

東京大学,九州大学などが研究に取り組んでいる。

図2に東京大学で研究を行っている電動推進航空機用全超伝導モータ

の全体図と断面図を示した.2種類の超伝導線材を界磁/電機子コイル

に使用し,これらを液体水素(−253 °C, 20 K)で冷却した全超伝導

モータの研究を行っています.特に電機子コイルに多芯線構造のMg

B2超伝導体でできた線材を使用することで,上記の交流損失を低減

できると期待される.現在,この超伝導モータに関して色々なシミュ

レーションなどを行ったところ,設計条件によっては出力密度として

5.0 MW級で25.6 kW/kgが得られるとの見通しが得られている。

図2:東京大学で研究を行う電動推進航空機用全超伝導モータ.

✳️ 超伝導材料の高性能化に役立つ新手法

2024年10月28日、広島大学大学で放射光を用いた顕微実験技術とデ

ータサイエンスの手法を組み合わせ、銅酸化物が示す高温超伝導の強

さを表す「超伝導ギャップ」が、10マイクロメートル(100分の1ミリ

メートル)ほどの微小なスケールで、空間的に不均一であることを世

界で初めて可視化することに成功した。この発見は、超伝導の局所的

な変化を引き起こす要因を解明するうえで重要な一歩であり、将来的

には不均一性の制御を通じて、銅酸化物をはじめとする高温超伝導材

料の高性能化や新たな超伝導現象の解明に貢献することが期待。高温

超伝導体は、安価な冷却材である液体窒素で冷却できる温度で、電気

抵抗がゼロになることから、省エネルギー技術の発展や脱炭素社会の

実現に大きな期待が寄せられています。この高温超伝導体を用いたエ

ネルギーデバイスの実現には、超伝導ギャップが大きく、かつ空間的

に乱れのない材料を開発する必要があります。しかし、これまで超伝

導ギャップの空間分布を正確に観察する手段がなく、その実現が望ま

れていました。そこで本研究では、これを可能にする顕微技術を開発

しました。また、本開発技術により空間分解能が向上し、得られる実

験データ量が数百倍以上増加するため、データサイエンスの手法で処

理を行い、可視化する手法も開発しました。これらにより高温超伝導

を特徴付ける超伝導ギャップが、10マイクロメートルほどの微小領域

で、空間的に不均一になっていることを世界で初めて可視化すること

に成功しました。さらに、高温超伝導の特性を最も強く示す電子の空

間分布まで調べられるようになり、超伝導の不均一性の要因を探るこ

とも可能となつた。本技術は、高温超伝導デバイスの評価や動作原理

の解明などにも広く適用できる実験手法であるため、物質・材料科学

や応用科学分野での大きな貢献が期待される。

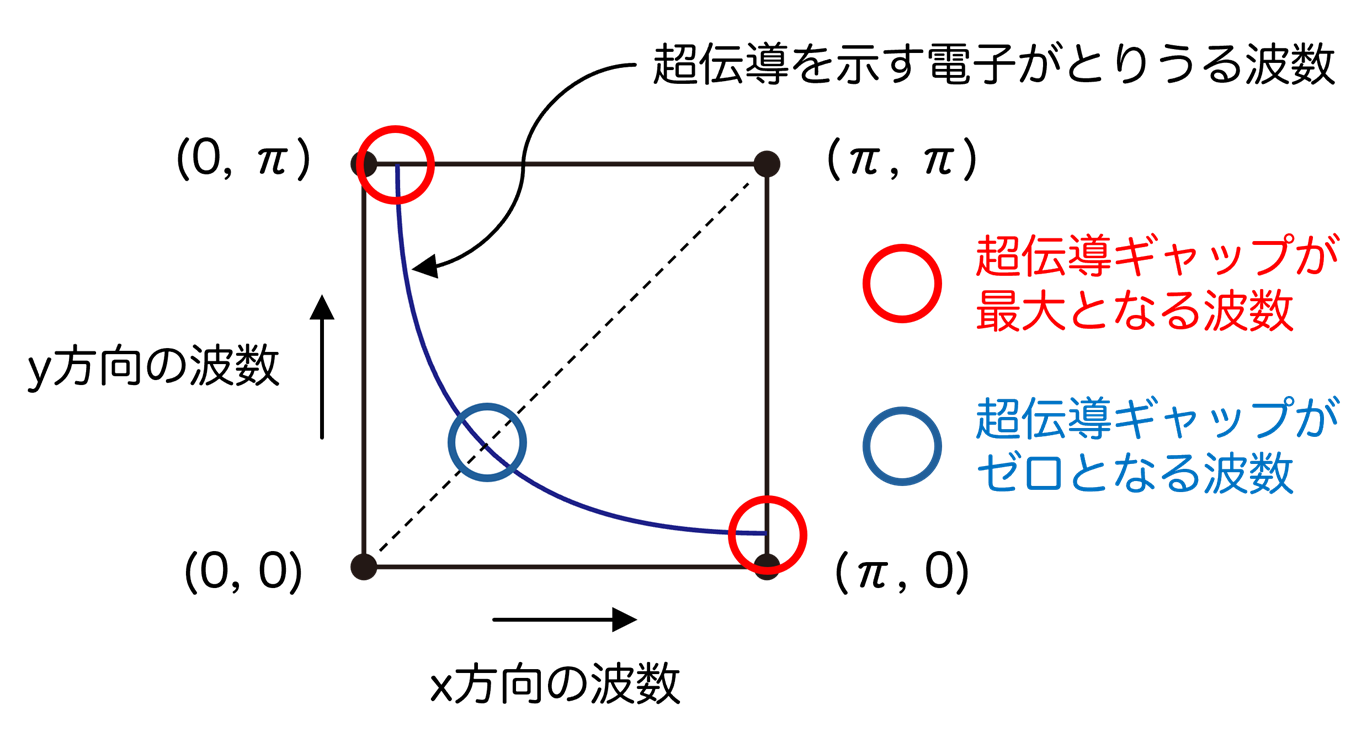

図1:銅酸化物高温超伝導体の波数空間での電子の存在位置を表し

た図(フェルミ面)。銅酸化物高温超伝導体の超伝導ギャップは、

(π, π)方向(ノード方向と呼ぶ)では超伝導ギャップがゼロ、(π,

0)もしくは(0, π)方向(アンチノード方向と呼ぶ)で最大となる

(d波対称性)。本研究では、超伝導ギャップが最大となる波数の電

子を選択してその空間分布を調べた(図2)。

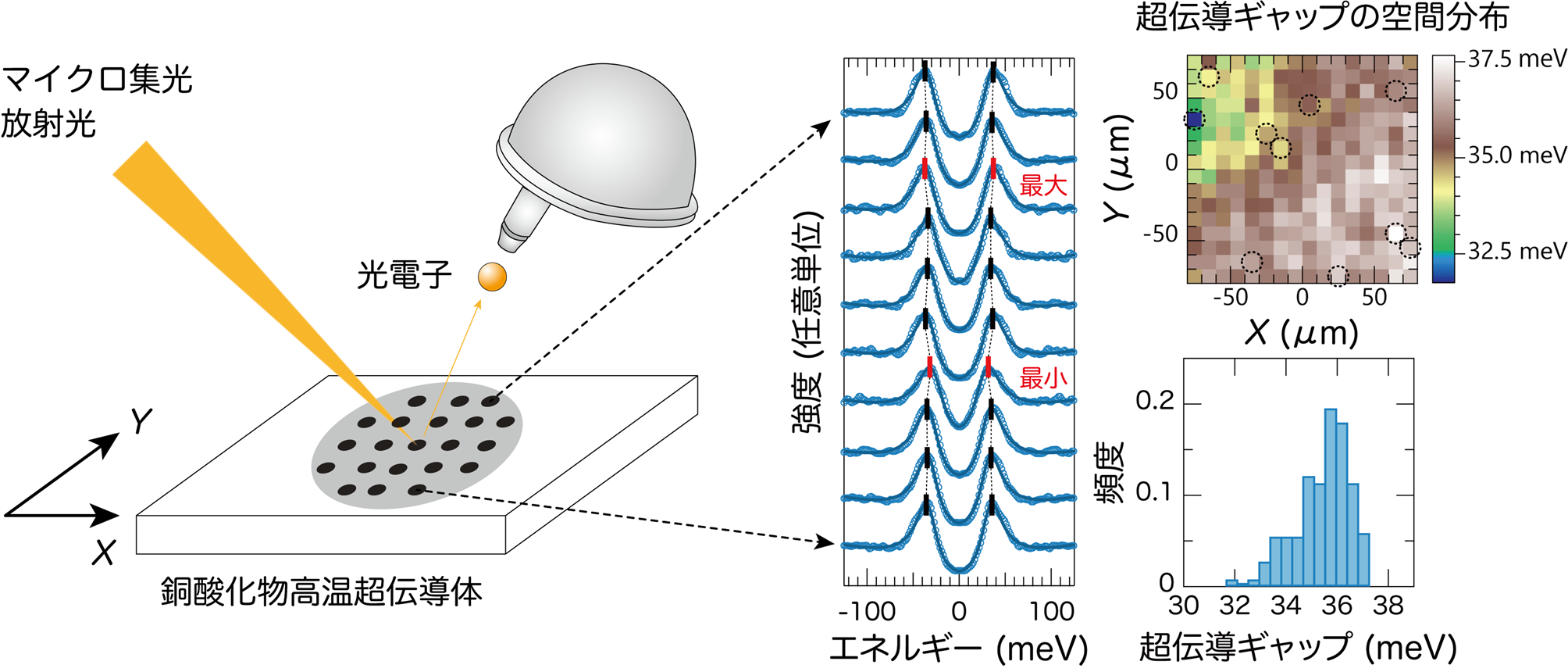

図2:本研究チームが世界ではじめて成功した、特定の電子を選択し

て観測することで、銅酸化物高温超伝導体の微小表面で超伝導ギャッ

プの不均一性が存在していることを表した図。(左)マイクロ集光放

射光を用いた顕微光電子分光実験の概念図。(中央)異なる位置で測

定したエネルギー分布曲線で、超伝導ギャップの大きさの空間依存性

が確認できる。超伝導ギャップの空間分布図(右上)・頻度分布図(

右下)においても、不均一性が確認できる。

この項了

🪄超高速人工知能ドローンの構想に入る。思い出したが過去のブログ

で、専守防錆型人工知能潜水艇の構想をおこなっていたが、飛行体よ

り潜水体の方が、超伝導モータの適用が簡単だし、燃料は冷却海水か

ら水素を動力エネルーに転換できるので簡単。世界一の海援隊が構築

できるのでは。

装置名:FPA-1200NZ2C

装置名:FPA-1200NZ2C

● 今日の言葉:実行あるのみ😡

春が来ても、鳥たちは姿を消し鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している。

レイチェル・カーソン 『沈黙の春』